Fokus Kommunikation 2025

Im Rahmen der Umsetzung des Klimaplans Landwirtschaft lanciert Grangeneuve diesen Herbst eine Kampagne für die breite Öffentlichkeit unter dem Motto «Mehr als eine Aktion, ein Engagement».

Sie stellt innovative landwirtschaftliche Massnahmen und Projekte vor, die vom Klimaplan unterstützt und der breiten Öffentlichkeit über die Freiburger Medien Frapp und wir präsentiert werden. Ziel dieser Kampagne ist es, den Bürgern die Möglichkeit zu geben, mehr über das Engagement der Landwirte für das Klima zu erfahren.

Die CULTAN-Düngungsmethode, Staffelkulturen, der Anbau von Körnerleguminosen und Wärmerückgewinnungsanlagen unter Dächern werden in einem zugänglichen und lebendigen Stil vorgestellt.

Mehr zu den verschiedenen Themen erfahren Sie in den folgenden Artikeln sowie in den Videoclips, die auf Frapp, den sozialen Netzwerken von Grangeneuve und Mein Klimaplan veröffentlicht werden.

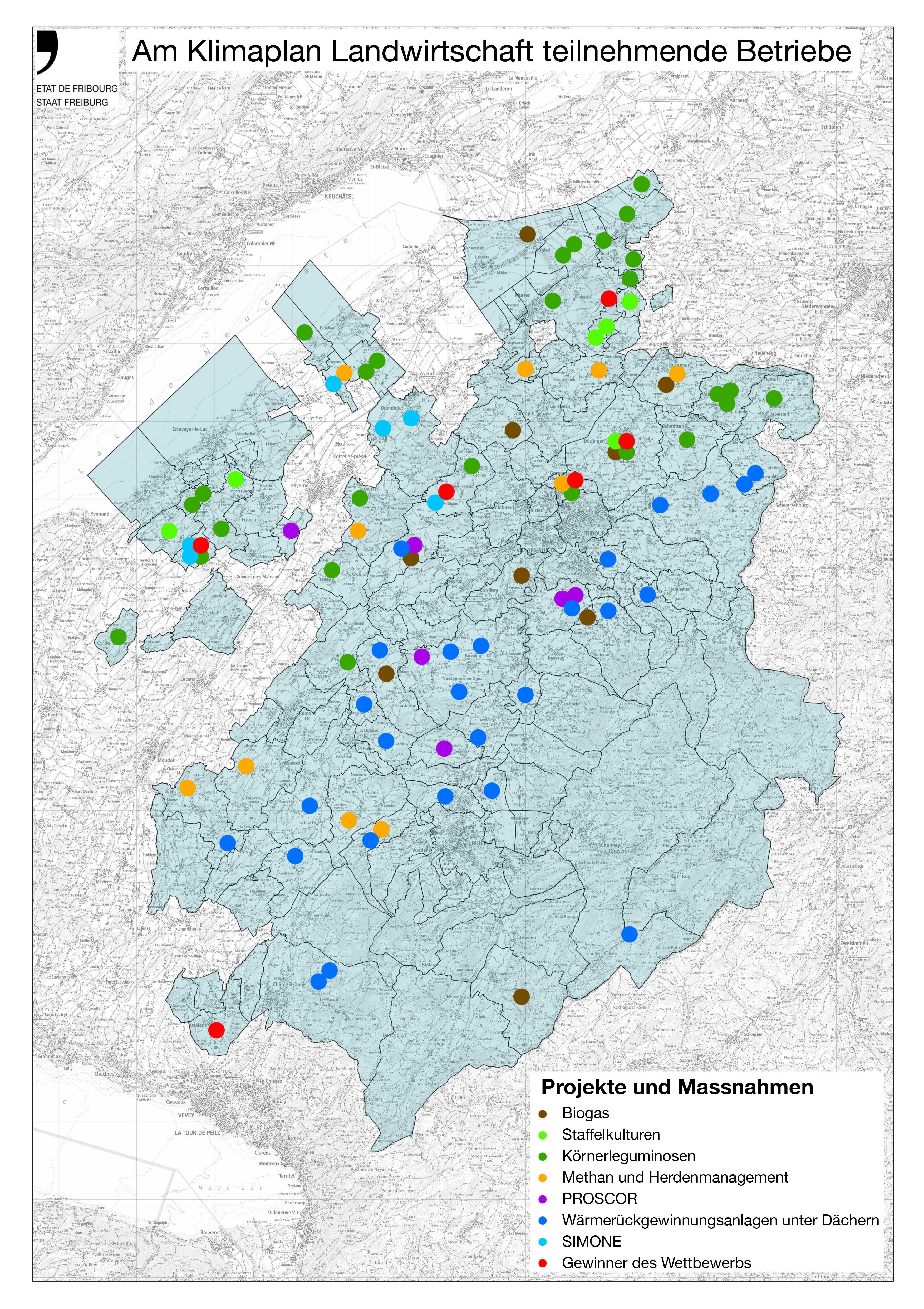

Darüber hinaus finden Sie nachfolgend eine Karte mit einer Übersicht über die landwirtschaftlichen Betriebe des Kantons, die sich an den Massnahmen oder Projekten des Klimaplans Landwirtschaft beteiligen.

Wie aus Abwasser Dünger für die Felder gewonnen wird

Was wäre, wenn jeder Ihrer Toilettengänge zu einem Beitrag für das Klima und zu einem Baustein der Kreislaufwirtschaft würde – einem System, in dem nichts verloren geht, sondern dank der Landwirtschaft in wertvolle Ressourcen umgewandelt wird? In Kläranlagen wie jener in Yverdon-les-Bains wird das Abwasser in einen hochwertigen Flüssigdünger aufbereitet. Dank der innovativen CULTAN-Methode kann dieser gezielt in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Der Kreislauf schliesst sich: Sobald das Gemüse geerntet und gegessen wurde, wird es über das Abwasser wieder zu Dünger – und gelangt zurück aufs Feld. In der Schweiz wenden Pionierbetriebe diesen lokalen und umweltbewussten Ansatz bereits an, mit Unterstützung im Rahmen des Klimaplans Landwirtschaft.

Wenn Sie die Toilettenspülung betätigen, gelangt Ihr Abwasser in eine Kläranlage. In einigen Anlagen wird daraus mithilfe einer Technologie namens Membranstripping – einem speziellen Trennverfahren – Dünger in Form von Ammonium gewonnen. Eine Vorreiterin in Europa ist die Kläranlage in Yverdon-les-Bains. Sie produziert einen lokalen Dünger, der frei von Schwermetallen und Schadstoffen ist. Dadurch kann die Landwirtschaft nicht nur umweltfreundlicher, sondern auch unabhängiger von importierten Handelsdüngern wie Nitrat und Ammoniak arbeiten.

Von den Kläranlagen auf die Felder

CULTAN (Abkürzung für Controlled Uptake Long Term Ammonium Nutrition) ist eine innovative Düngemethode, bei der Ammonium aus Abwasser verwendet wird. Anstatt Handelsdünger auf der Oberfläche zu verteilen, wird dieser aus dem Abwasser gewonnene Nährstoff direkt in der Nähe der Wurzeln injiziert. Die Pflanzen nehmen ihn dort auf, wo sie ihn benötigen, wodurch umweltschädigende Emissionen reduziert werden. Ausserdem bleibt Ammonium im Boden stabil im Gegensatz zu Nitratdüngern, die leichter durch Regen ausgewaschen werden. So wird das Risiko einer Wasserverunreinigung verringert, wie eine Studie von Agroscope zeigt.

Landwirtschaft im Dienst der Kreislaufwirtschaft

Mit der Verwertung von Ammonium, das aus Abwasser gewonnen wird, entspricht die CULTAN-Methode vollkommen dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft. Sie verwandelt ein Nebenprodukt der Wasseraufbereitung in eine wertvolle Ressource für die Kulturen, begrenzt die Stickstoffverluste und stärkt die Autonomie einer nachhaltigen Landwirtschaft, die weniger von importierten synthetischen Düngemitteln abhängig ist.

Freiburger Landwirtschaftsbetriebe gehen mit gutem Beispiel voran

Im Kanton Freiburg haben Christian Moser und Martin Blaser - Preisträger des Klimaplans Landwirtschaft 2024 - ihre Betriebe auf die CULTAN-Methode umgestellt. Obwohl sie zahlreiche Vorteile bietet, erfordert sie gewisse Anpassungen: mehr Lagerraum (aufgrund einer geringeren Konzentration des Düngers) und Spezialgeräte für die Injektion. Das Ergebnis? Eine grössere Autonomie, eine Verbesserung der Bodenstruktur und -fruchtbarkeit sowie eine Verringerung der Nitrat- und Ammoniakemissionen. Das ist mehr als eine Aktion, ein Engagement für das Klima.

Ein Hebel zur Erreichung der Schweizer Klimaziele

Laut dem Bundesamt für Landwirtschaft gelangt jedes Jahr ein erheblicher Teil der in der Landwirtschaft eingesetzten Düngemittel in die Umwelt, und zwar in Form von Nitrat (das Gewässer verschmutzt), Ammoniak (das die Luft und die Ökosysteme beeinträchtigt) oder Lachgas, einem starken Treibhausgas. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat sich der Bund das Ziel gesetzt, diese Verluste bis 2030 um 20% zu reduzieren. Lösungen wie die CULTAN-Methode existieren, indem sie Effizienz, Nachhaltigkeit und die Aufwertung lokaler Ressourcen miteinander verbinden.

Der Grundgedanke von Mein Klimaplan

Der Grundgedanke von „Mein Klimaplan“ ist die Unterstützung konkreter, lokaler, nachhaltiger und manchmal überraschender Lösungen zum Schutz der Umwelt. Denn jede Handlung zählt – selbst die alltäglichste.

Weiterführende Informationen

Handelsdünger vs. Recyclingdünger

Handelsdünger sind chemisch-synthetische Produkte, die industriell hergestellt werden, um den spezifischen Bedürfnissen von Nutzpflanzen gerecht zu werden. Im Gegensatz dazu werden Recyclingdünger aus sekundären Materialien wie organischen Abfällen gewonnen. Zu diesen recycelten Materialien gehörte früher auch Klärschlamm, der bei der Abwasserbehandlung in Kläranlagen zurückbleibt. Ihre Verwendung als Düngemittel ist in der Schweiz jedoch seit 2006 aufgrund von darin enthaltenen Schadstoffen, insbesondere Schwermetallen, verboten. Eine vielversprechende Alternative besteht darin, das aus dem Abwasser gewonnene Ammonium zu verwerten. Mit der CULTAN-Methode wird das Ammonium direkt in den Boden injiziert und bietet so eine recycelte Nährstoffquelle für die Pflanzen.

Zum Verständnis von Membranstripping in Abwasser

Marcel Pürro, Frédéric Gindroz, Stripping membranaire de l'ammoniaque, Aqua & Gaz [Online]. 2028 [zitiert am 30. Juni 2025]; Band (Nr. 1): Seiten 26 bis 29. Verfügbar: https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Travaux-Environnement/pdf/Aquaandgaz-strippingmembranaire.pdf

Weitere Informationen zur Studie von Agroscope CULTAN

Schweizerische Eidgenossenschaft, Agrarforschung Schweiz (Agroscope) [Online]. Die CULTAN-Düngung reduziert die Stickstoffauswaschung im Ackerbau erheblich [zitiert am 30. Juni 2025]. Verfügbar: Die CULTAN-Düngung reduziert die Stickstoffauswaschung im Ackerbau erheblich

Heutrocknung nach dem Geschmack der Wiederkäuer

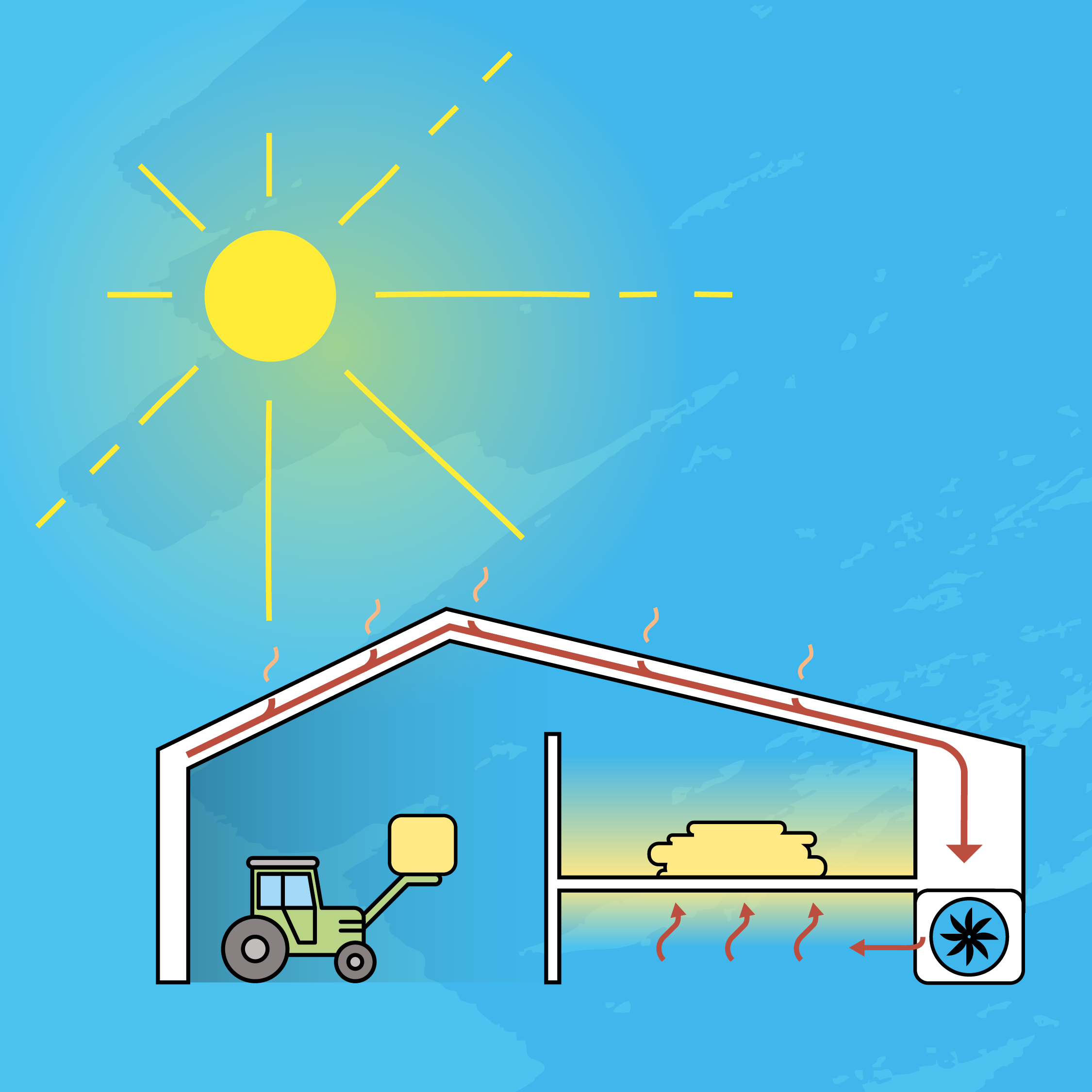

Damit die Kühe mit Appetit fressen, muss das Heu gut schmecken. Und dafür gibt es nichts Besseres als eine Trocknung, die die Nährstoffe des Grases bewahrt. Eine Heubelüftung mit einem Warmluft-Unterdachanzug sorgt für eine hervorragende Qualität des Futters, das schneller getrocknet wird und dessen Nährstoffe so weniger beeinträchtigt werden. Dank der Luft, die sich auf natürliche Weise unter dem Dach erwärmt, gesammelt und durch die Heuschichten geblasen wird, ist die Trocknung gleichmässig und effizient.

Gutes Heu ist in erster Linie eine Frage des Geschmacks

Im Gegensatz zu Heu, das mehrere Tage auf dem Feld getrocknet, mehrfach gewendet und dem Wetter ausgesetzt wird, bleibt das in der Scheune getrocknete Heu deutlich hochwertiger. Durch das Trocknen mit Heubelüftung – unterstützt von einer Wärmerückgewinnungsanlage bzw. einem Warmluft-Unterdachanzug – bleiben wertvolle Bestandteile wie Blätter, Zucker, Eiweiss und die natürliche Struktur des Heus erhalten. Das Ergebnis: Ein nährstoffreiches, schmackhaftes Heu, das optimal auf die Bedürfnisse der Wiederkäuer abgestimmt ist. Die Tiere fressen mehr davon, es gibt weniger Verluste – und der Bedarf an teurem Kraftfutter sinkt spürbar.

Eine zuverlässige Technik bei launischem Wetter

Alles beginnt mit der Ernte von vorgewelktem Gras (mindestens 60 % Trockensubstanz). Dieses wird lose auf Holzrosten in den Trocknungszellen verteilt. Unter jeder Zelle sorgt ein Ventilator dafür, dass warme, trockene Luft langsam durch die Heuschichten strömt, bis eine Trockensubstanz von mindestens 85 % erreicht ist. So bleibt das Heu haltbar ganz ohne Gärung. Im Heustock kann später geschnittenes Heu zusätzlich eingelagert und getrocknet werden, eine gleichmässige Trocknung ist gewährleistet und die Lagerung ist effektiv.

Die Heutrocknung wird durch das Wärmerückgewinnungssystem beschleunigt. Die Aussenluft wird in eine Zwischendecke unter dem Dach gesaugt und wird dort um etwa 10 Grad erwärmt. Dieser Prozess senkt die Luftfeuchtigkeit, beschleunigt das Trocknen des Heus und begrenzt den Energieverbrauch, solange die Sonne das Dach erwärmt. Bei schlechtem Wetter kann die Luft mit erneuerbaren Energiequellen wie Holz erwärmt werden.

Ein wirtschaftlicher und ökologischer Gewinn

Ein Unterdach-Warmluftanzug erhöht die Energieautonomie des Betriebs und verringert die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern. Diese «erneuerbare» Trocknung senkt die Betriebskosten und reduziert gleichzeitig die Treibhausgasemissionen. Das Heu verliert weniger Qualität und die Landwirte sind flexibler bei der Ernte.

Eine durchdachte und gewinnbringende Entscheidung

Charly Cotting, Landwirt in Ependes, hat seinen Betrieb mit einer Scheunentrocknungsanlage mit Unterdach-Warmluftanzug ausgestattet. «Dieses System ermöglicht es mir, die Trocknung zu optimieren, Verluste zu reduzieren und die Lüftungskosten zu senken. Die Kühe fressen das Heu mit mehr Appetit, wodurch ich den Zukauf von Kraftfutter verringern und ruhiger arbeiten kann.» Für Charly Cotting ist dieser Schritt mehr als nur eine Aktion – er ist ein echtes Engagement für das Klima.

Der Kanton Freiburg unterstützt diese Anlagen

Im Rahmen seines Klimaplans fördert der Kanton Freiburg die Installation von Heubelüftung mit Unterdach-Warmluftanzug. Jedes Projekt kann mit bis zu 5'000 Franken unterstützt werden. Die Anträge werden von Grangeneuve im Rahmen des verfügbaren Budgets vergeben, d.h. nach dem Prinzip «Bearbeitung in der Reihenfolge der Eingänge».

Weitere Informationen:

Einige technische Anhaltspunkte, damit die Installation gut gelingt.

Um eine effiziente Trocknung zu gewährleisten und die Qualität des Heus zu erhalten, müssen bei der Einrichtung der Trockenzellen bestimmte technische Regeln beachtet werden.

Höhe der Heustockzellen: nicht höher als 5 m.

Ein zu hoher Heustock erhöht den Anlagedruck unter dem Rosten zu stark, was die Effizienz des Ventilators verringert und zu einer schlechten Luftverteilung führt. Frisches Heu sollte in Schichten von 1 bis maximal 2 Metern aufgeschichtet werden, um eine schnelle und gleichmässige Trocknung zu gewährleisten.

Zellengrösse: Gemischte Formate

Mit kleineren und grösseren Heustockzellen kann die Trocknung besser an die Wetterbedingungen und die zu mähende Fläche angepasst werden. Diese Zellen können abwechselnd zum Trocknen oder Lagern verwendet werden, wodurch Platz für neue Ernten frei wird, ohne dass zwei Heubelüftungen betrieben werden müssen.

Gebläse: Angepasste Leistung, erhaltene Qualität

Ein zu starker Ventilator erzeugt "Kamine", ein zu schwacher liefert zu wenig Luft und trocknet nicht die gesamte Zelle. Der Trick besteht darin, den Ventilator mit einem Frequenzumrichter auszustatten, um seine Leistung je nach Druck und Feuchtigkeit des Heus anzupassen.

Heubelüftungsroste: 50 cm, nicht weniger.

Der Hohlraum unter dem Rost sollte mindestens 50 cm hoch sein. So kann sich die Luft gut über die gesamte Fläche verteilen. Bei zu niedrigem Rosten braucht der Ventilator mehr Leistung, um genügend Luft zu liefern oder die Luft verteilt sich schlechter unter dem Heu. Letztere führt zu schlecht belüfteten Bereichen, was die Trocknung beeinträchtigt.

Vorrang für warme Luft

Eine effektive Trocknung sollte innerhalb von 3 bis 4 Tagen zum Erfolg führen, um die Nährstoffe zu erhalten. Dies setzt eine geeignete Anlage voraus, die gut dimensioniert ist und idealerweise mit einer Warmluft- Unterdachanzug kombiniert wird, um die Betriebskosten zu begrenzen.

Informationen zu den kantonalen Unterstützungen

Alle, die an dieser kantonalen Unterstützung interessiert sind, können die entsprechende Seite auf der Website der Sektion Landwirtschaft von Grangeneuve besuchen. Dort finden sie mehrere nützliche Dokumente, insbesondere:

Staffelkulturen: wenn Pflanzen sich gegenseitig helfen

Was wäre, wenn eine Parzelle zwei Ernten liefern könnte und dabei gleichzeitig Boden und Umwelt schont? Genau das ist möglich und wird bereits umgesetzt. Der Anbau von Staffelkulturen unterstützt die Landwirtschaft bei der Anpassung an zukünftige Herausforderungen. Diese innovative Methode erweitert bestehende Anbausysteme und eröffnet neue Perspektiven.

Die Kombination zweier Kulturen auf der gleichen Parzelle ist nicht neu. Landwirte und Landwirtinnen wissen seit langem, dass sich durch das Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen auf einem Feld positive Wechselwirkungen ergeben. Jede Pflanze bringt ihre Stärken mit ein: Manche verbessern die Bodenqualität, andere unterdrücken Unkraut, Krankheiten oder Schädlinge. Das Ergebnis? Ein lebendigeres, ausgewogeneres Feld – oft mit höheren Erträgen. Mischkulturen sind ein bekanntes Anbausystem, das in der Praxis angewendet wird. Durch die Vermischung der Kulturen auf dem Feld besteht jedoch vermehrt direkte Konkurrenz zwischen den Arten. Ausserdem können die Kulturen nicht separat geerntet werden und die Bewässerung, Unkrautbekämpfung sowie Düngung sind herausfordernd.

Ein anderer Ansatz besteht darin, zwei aufeinanderfolgende Kulturen während derselben Saison anzubauen. Das Ziel ist klar: Zwei Ernten statt einer, um Platz und Produktivität zu optimieren. Dieses System ist jedoch stark vom Wetter abhängig. Ist die Saison zu kurz, bleibt der zweiten Kultur nicht genug Zeit zum Reifen. Hier kommen die Staffelkulturen ins Spiel.

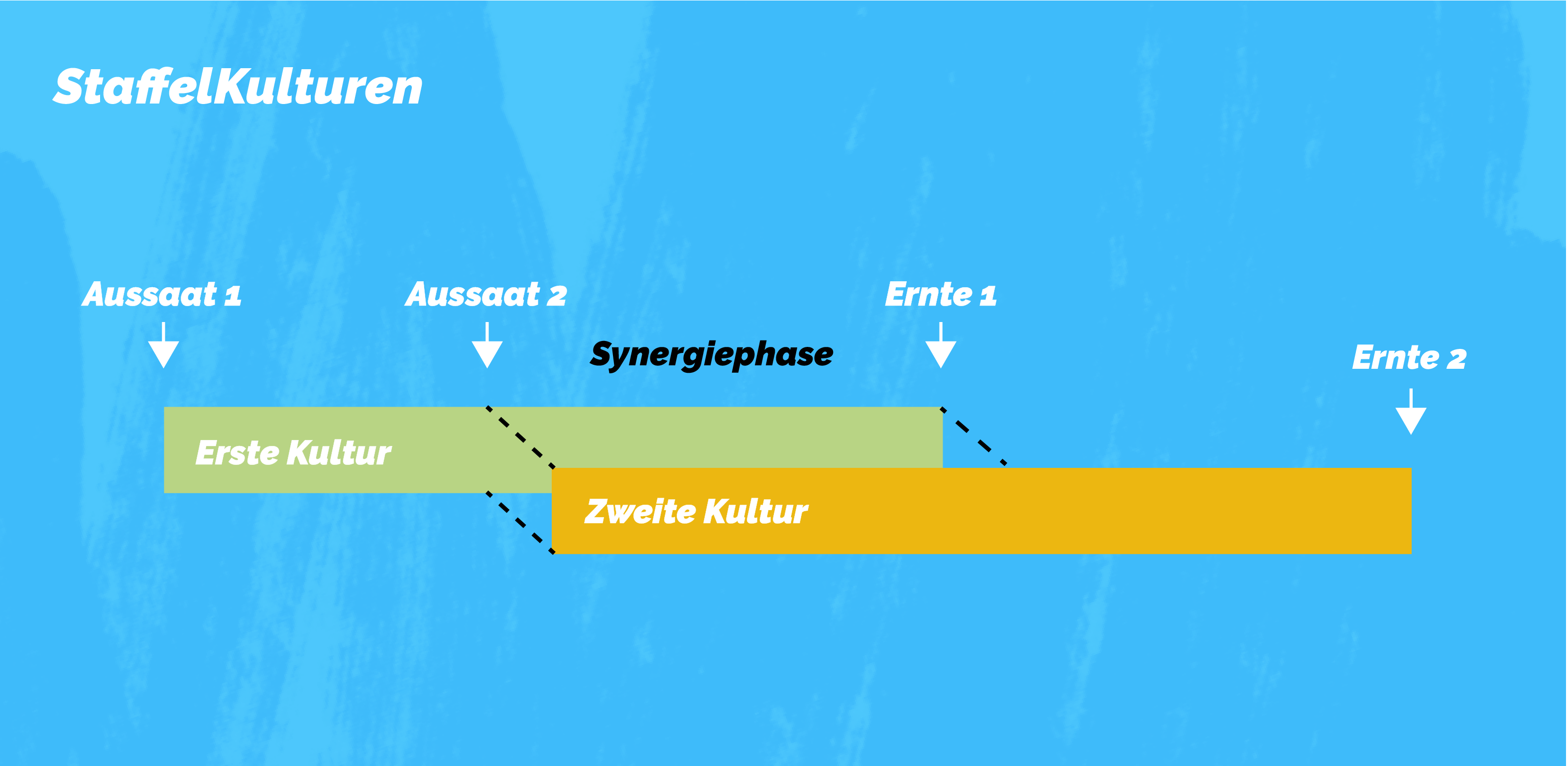

Staffelkulturen: Wenn das Wetter nicht mitspielt

Beim Staffelkulturanbau wird nicht erst nach der Ernte der ersten Kultur die nächste gesät. Stattdessen wachsen beide Pflanzen eine Weile gleichzeitig auf derselben Parzelle, wobei die erste Kultur nach ihrer Ernte mehr Platz, Licht und Nährstoffe lässt, die von der zweiten, noch stehenden Kultur genutzt werden können.

Diese Methode vereint die Vorteile von Mischkulturen und zwei aufeinander folgende Kulturen: Sie steigert die Produktivität, macht den Boden widerstandsfähiger und spart Wasser und Ressourcen.

Wie funktioniert es konkret?

In der Regel wird zuerst eine Winterkultur gesät, die genügend freien Platz bieten muss, damit die zweite Kultur, oft eine Sommerkultur, gedeihen kann. Einige Wochen lang wachsen beide Kulturen nebeneinander. Dann wird die erste geerntet –die zweite übernimmt auf dem Feld nun den frei gewordenen Platz, Licht, Ressourcen und Nährstoffe, bis auch sie reif ist und geerntet werden kann. Typischerweise werden Mais und Zuckerrüben oder Soja und Weizen als Staffelkulturen angebaut.

Was braucht es für den Erfolg?

Der Anbau von Staffelkulturen erfordert eine sorgfältige Planung. Die Aussaattermine beider Kulturen müssen genau aufeinander abgestimmt werden, um Konkurrenzdruck und Wachstumsprobleme zu vermeiden. Dabei gilt es die unterschiedlichen Ansprüche der Pflanzen an Licht, Wasser und Nährstoffen zu berücksichtigen. Entscheidend ist ausserdem die Wahl kompatibler Kulturarten.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Allelopathie: Manche Pflanzen beeinflussen das Wachstum anderer durch biochemische Substanzen, die sie in den Boden abgeben. Richtig eingesetzt, kann dieser Effekt sehr vorteilhaft sein. Hülsenfrüchte etwa binden Stickstoff aus der Luft und machen ihn für nachfolgende Pflanzen verfügbar.

Auch die Aussaattechnik spielt eine entscheidende Rolle. Bei der Aussaat der ersten Kultur sollten leere Gassen eingeplant werden, damit im Frühjahr die zweite Kultur angelegt werden kann. Gleichzeitig muss der nötige Platz für die Durchfahrt der Maschinen vorhanden sein. Generell müssen vorhandene Maschinen teilweise angepasst werden, um bei Kulturpflegemassnahmen oder auch bei der Ernte in das vorhandene Staffelsystem zu passen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein erfolgreicher Anbau von Staffelkulturen eine Kombination aus dem richtigen Zeitplan, der durchdachten Kulturwahl und einem gezielten Einsatz der landwirtschaftlichen Technik erfordert.

Innovative Praxis, die an Boden gewinnt

Dieser innovative Ansatz gewinnt in der Schweiz an Boden und motiviert Pioniere zum Testen. Für Yanick Aeberhard, Landwirt in Ulmiz, ermöglicht die Staffelkultur nicht nur, den Boden lebendig und produktiv zu halten, sondern auch, seinen Betrieb besser auf die Herausforderungen des Klimawandels vorzubereiten. "Der Anbau von Mais und Zuckerrüben als Staffelkulturen ist nicht ganz einfach, man muss gut überlegen, wo man was säht und in welchem Abstand. Der Vorteil ist aber, dass die Rüben beschattet werden, sie einen natürlichen Schutz haben und man mit den gleichen Ressourcen auf den gleichen Parzellen einen Mehrertrag hat." Eine tugendhafte Dynamik für die Böden und die Landwirtschaft.

Der Kanton Freiburg unterstützt die Innovation

Um seine Landwirtschaft nachhaltiger und widerstandsfähiger zu machen, unterstützt Freiburg im Rahmen des kantonalen Klimaplans ein Pilotprojekt, das dem Anbau von Staffelkulturen gewidmet ist. Durch die Teilnahme am Schweizer Projekt "Staffelkulturen (2024-2031)" getragen durch Bio Bern, Swiss NO-TILL und die Landwirtschaftsämter der Kantone Aargau, Bern, Freiburg und Solothurn in Zusammenarbeit mit projektteilnehmenden Landwirtinnen und Landwirten, testen Freiburger Betriebe diese Praktiken direkt auf ihrem Feld. Die teilnehmenden Landwirtinnen und Landwirte erhalten technische, wissenschaftliche und finanzielle Unterstützung, um Fruchtfolgen anzupassen, Maschinen anzugleichen und Praktiken zu verfeinern. Ein Monitoring wird die konkreten Ergebnisse messen.

Weitere Informationen:

Über das Ressourcenprojekt «Staffelkulturen»

Schweizerische Eidgenossenschaft, Bundesamt für Landwirtschaft BLW [Online]. Ressourcenprojekte "Staffelkulturen" [Veröffentlicht am 26. Februar 2025]. Verfügbar: https://www.blw.admin.ch/de/ressourcenprojekt-staffelkulturen

Schweizerische Gesellschaft für bodenschonende Landwirtschaft, verantwortlich für die Koordination des vom Bund ins Leben gerufenen Projekts: https://no-till.ch/projekte

Schweizer Hülsenfrüchte: Ein Trend von heute

Lange bevor sie in Mode kamen, waren bestimmte Hülsenfrüchte - getrocknete Bohnen, Erbsen, Ackerbohnen, Lupinen und Wicken - bereits Teil der täglichen Ernährung. Sie wurden oft als Grundlage für Suppen verwendet und boten Proteine und Energie für die Feldarbeit. Lange Zeit vergessen und als Nischenprodukt in der menschlichen Ernährung betrachtet, erleben diese “Eiweisssamen” heute ein bemerkenswertes Comeback auf unseren Tellern. Sie sind reich an Nährstoffen und begeistern eine neue Generation von Konsumentinnen und Konsumenten.

Vorteile für die Böden, Herausforderung für die landwirtschaftlichen Betriebe

Hülsenfrüchte ernähren nicht nur den Menschen. In ihren Wurzeln leben Bakterien, die in der Lage sind, Stickstoff aus der Luft zu binden. Dadurch wird der Boden auf natürliche Weise gedüngt, was den Einsatz synthetischer Düngemittel reduziert, deren Herstellung mit einem hohen Verbrauch fossiler Energieträger verbunden ist. Als Teil der Fruchtfolge tragen sie zur Diversifizierung der Kulturen bei und reduzieren den Druck von Krankheiten, Schädlingen und Unkräutern, was sie zu wertvollen ökologischen Verbündeten macht.

Der Anbau bleibt jedoch herausfordernd: Die von Jahr zu Jahr stark schwankenden Erträge machen ihn für viele Schweizer Betriebe nach wie von wenig attraktiv. Bis 2023 machten diese Kulturen lediglich knapp 2 % der Getreideproduktion aus, konzentrierten sich fast ausschliesslich auf Erbsen und waren überwiegend für Futterzwecke bestimmt. Dieses Jahr markiert einen echten Wendepunkt, da sich die Produktion für die menschliche Ernährung innerhalb eines Jahres von 0,23 auf 2,7 Tausend Tonnen verzehnfachte, ohne dass die Gesamtfläche zunahm. Dieser sprunghafte Anstieg ist vor allem auf die Umstellung von Futtererbsen auf Speiseerbsen sowie auf die erstmalige Erfassung von Kichererbsenflächen zurückzuführen.

Die protein- und nährstoffreichen Körner sind zwar anspruchsvoll in der Produktion, bieten den Landwirten und Landwirtinnen heute aber eine Alternative und tragen gleichzeitig zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft bei. Das hat Serge Fischer in Villaz-St-Pierre davon überzeugt, in die Linsenproduktion einzusteigen: "Die Idee kam mir 2018, während der Hitzewelle. Ich wollte eine Kulturpflanze, die hitzeunempfindlicher ist. Der Anbau ist eine Herausforderung: es ist eine Pflanze, die sich nur wenig gegen Unkraut wehrt, und schnell erstickt wird. Allerdings ist sie resilient gegenüber dem Klimawandel." Für ihn ist es also nicht nur eine einfache Aktion, sondern ein langfristiges Engagement für eine resilientere und umweltfreundlichere Landwirtschaft.

Noch ein Nischenmarkt, aber im Wachstum

Hülsenfrüchte sind in der Schweiz immer noch ein Nischenmarkt, aber die Nachfrage nach pflanzlichen Proteinen wächst stetig. Der Boom von Produkten auf Hülsenfruchtbasis - Tofu, Proteinmehle, pflanzliche Patties, Burger oder Fertiggerichte - ist bereits deutlich spürbar, und der Trend zum "High-Protein" verstärkt diese Dynamik noch weiter.

Dieses neue Interesse an pflanzlichen Lebensmitteln lässt den Konsum steigen. Aus Gründen des Preises, des Volumens und der Produktspezifität wird die überwiegende Mehrheit jedoch importiert, häufig bereits zu Mehl, Extrudaten (erhitzte, gepresste und kalibrierte Produkte) oder Konzentraten verarbeitet. Trotz des Aufwärtstrends im Jahr 2023 bleibt die Entwicklung der Schweizer Produktion offen. Aufgrund des fehlenden Grenzschutzes kann die Schweizer Landwirtschaft bislang nur begrenzt von diesem Trend profitieren.

Die Vorteile der regionalen Produktion

Der Griff zu Schweizer Hülsenfrüchten ist mehr als nur eine Ernährungsentscheidung: Er steht für frische, regional angebaute Produkte, die vom Feld bis auf den Teller rückverfolgbar sind, häufig aus biologischem oder ressourcenschonendem Anbau. Es ist auch eine Geste, die dem Planeten zugutekommt: Weniger Importe bedeuten weniger Transport, geringere CO₂-Emissionen und letztlich einen kleineren ökologischen Fussabdruck.

Durch die Bevorzugung dieser lokalen Kulturen wird die Schweizer Agrarwirtschaft direkt unterstützt: Es entsteht regionaler Mehrwert, die Produktion wird diversifiziert, und eine noch junge, aber vielversprechende Branche erhält wichtige Impulse. Diese Dynamik stärkt zudem die Ernährungssouveränität des Landes und eröffnet den landwirtschaftlichen Betrieben neue, nachhaltige Perspektiven.

Massnahmen zur Unterstützung

Bis 2023 gab es für Hülsenfrüchte zur menschlichen Ernährung weder einen Grenzschutz noch Direktzahlungen, im Gegensatz zu Futterkulturen, die seit 2019 Bundesbeiträge in der Höhe von 1 000 Franken pro Hektar und Jahr erhielten. Seit 2023 wurde diese Regelung auf Betriebe ausgeweitet, die Erbsen, Bohnen, Linsen, Kichererbsen, Lupinen oder Wicken für die menschliche Ernährung anbauen.

Diese Massnahme zielt darauf ab, die inländische Produktion zu fördern, die Abhängigkeit von Importen zu verringern und die Wettbewerbsfähigkeit der schweizerischen Wertschöpfungskette schrittweise zu erhöhen. Sie gleicht jedoch die Produktionskosten, die deutlich höher sind als im Ausland, nicht vollständig aus. Aus diesem Grund wird die Mehrheit der Schweizer Hülsenfrüchte biologisch angebaut, einer Produktionsmethode, bei der sich die Mehrkosten besser erklären und weitergegeben werden können. Trotz allem bleiben die Mengen bescheiden.

Seit 2024 ergänzt der Kanton Freiburg diese Unterstützung mit 400 Franken pro Hektar und Jahr, die im Rahmen des kantonalen Klimaplans ausgezahlt wird, sofern die Ernte tatsächlich für die menschliche Ernährung bestimmt ist. Ziel ist es auch hier, die inländische Produktion zu fördern und die Abhängigkeit von Importen zu verringern, um die schweizerische Wertschöpfungskette schrittweise wettbewerbsfähiger zu machen.

Informationen über die Unterstützung für Hülsenfrüchte

Grangeneuve-conseil.ch, Klimaplan Landwirtschaft:

Unter Massnahmen werden mehrere Informationen verfügbar sein, insbesondere die Verordnung über Beiträge für den Anbau von Hülsenfrüchten zur menschlichen Ernährung

Grangeneuve Conseils - Massnahmen

Weitere Informationen:

Agripedia. Pflanzliche Proteine in der Schweiz https://agripedia.ch/pflanzliche-proteine/fr/

Legume Hub Swiss: Swiss Legume Hub - Swiss Legume Hub

Federica Ciulla. Produktion und Importe von Körnerleguminosen. Agristat. Brugg: Schweizerischer Bauernverband ;2024; 24-06. pp 6-10.